HIMSS 25概況 – 生成 ...-ICT技術調査 デジタルヘルス情報提供-株式会社テックナレッジハウス

BLOG

/ デジタルヘルスの未来

BLOG

/ デジタルヘルスの未来

HIMSS 25概況 – 生成AI活用はアンビエントコンピューティングからAIエージェントへ –

3/3から3/6に米国のラスベガスで開催された医療ITの世界最大(参加者28,000人)のイベントHIMSSに参加したので、全体のおおまかな様子をお伝えしたい。私自身は、この10年ほどHIMSS 25にはほぼ毎年参加している。今回は、将来のヘルスケアとして、人と技術が共存し協調するケアを目指そう、というのが共通テーマに設定されていた。

(写真1)ラスベガスのHIMSS 25の会場内風景

今年のHIMSSは、昨年も話題にはなっていた生成AI(昨年もレポート)が、すっかり会場全体の話題となっていた。生成AIというより生成AIの登場で再度AI活用を見直す、という方がより正確かもしれない。AIの医療分野への適用は、創薬や画像処理以外はまだ難しい。生成AIもまだハルシネーションをおこす(事実と異なる情報を作り出してしまう)可能性は完全には取り除かれておらず(医療(診療)向けに生成AIを使ったソフトウェアのツール類でFDAの承認をとったものはまだない)、まずは診療に付随する事務処理から適用させて医療従事者の生産性をあげバーンアウト(燃え尽き症候群)を防ごう、という大きな流れができている感じだった。人間に近づいてきたと感じさせるユーザインタフェースをもって医療事務を行ってくれる医療向AIエージェントの誕生である。

昨年は、アンビエントコンピューティング(患者と医師の会話のテキスト化)を中心に生成AIの適用分野を模索する感じだったが、今年は積極的に使っていこう、というモードに切り替わりつつあるのを強く感じた。

AIの中で、正しくAIを使にはどうしたらいいか、というのが大きな課題として挙げられていたほか、AI以外のテーマは、サイバーセキュリティーベンダーの出展の多さに目を見張った。昨年大きな話題となったHospital at homeも散見したが比較的静かで、Best Buyは昨年出典していた病院に設置するという遠隔診断用機器の自動販売機の展示もしていなかった。

今回は、キーノート的な場で話されたことを簡単にご紹介した後、上記のAI活用推進の中心となっている電子カルテベンダーのEpicとOracle Health(旧Cerner)、アンビエントコンピューティングのMicrosoft(旧Nuance)と独立系のSukiの最新状況を主に展示会場で得た情報を中心に簡単にご紹介したい。但し、米国のツール類は、そのまま日本に持ってきて使えるものは多くはない点は注意を要する。

(1)キーノートなどでのキーメッセージ

韓国のサムスン医療センター長のDr. Seung-woo Parkがサムスンのヘルスケアへの取組を紹介し、米国の元国家安全保障局長官のPaul Nakasone氏がセキュリティの重要性を説いた。

話の内容が興味深かったのは、追加料金を払って参加するEmerging Technologyのセッション(3/4と3/5の午後に半日ずつ開催)で医療へのAI適用の推進で米国で著名なカリフォルニア州オレンジ郡のこども病院でCIOなどを務めるAnthony Chang氏による医療におけるAIの 現在地の話が興味深かった。この中での話を2つ紹介する。

① 中国のDeepSeekを教訓にヘルスケアCIO・CTOが考慮すべきこと

・DeepSeekの訴求する高性能、コストが安いこと、オープンソースのLLM(大規模言語モデル)によりAI投資でのコストを削減しようとする動きが出る。

・DeepSeekに限らずオープンソースをより積極的に活用する流れができることで、データや他のシステムとの接続性が容易になっていき、利用者へのレスポンスも速くなる。

・オープン化されたものの利用に伴い、データやAIのガバナンスやデータのセキュリティがより問われることとなる。

・以上をタイムリーに追随していくことは難しいが、競合相手との差別化のチャンスにもなる。

② AIの進化

ヘルスケアでのAI活用は以下のように3つの段階で進化する。現在はこの中の第2段階。

・第1段階 AI in Health 1.0 (2010-2020)(画像処理や言語処理が大きく進展)

機械学習と深層学習で、コンピュータによるインテリジェンスの実現

・第2段階 AI in Health 2.0 (2020-2030) (機械が人間らしくなる)

生成AIとエージェントAIで、機械と人間が協調するインテリジェンス(convolutional

intelligenxceと呼んでいた)の実現

・第3段階 AI in Health 3.0 (2030年以降)

認知アーキテクチャーで、人がコントロールする認知のインテリジェンス

(多段階の推論や物理的な能力といった認知能力が高まる)

(2)展示

950社ものベンダーが展示に参加したが、下の写真2が、最高レベルのスポンサーの5社である。EpicとOracle Health(旧Cerner)が米国の従来型の電子カルテ(EHR)のトップ、eClinicalWorksはクラウド型から始めた電子カルテトップ、Microsoftは独立系の会話型AIの会社Nuanceを買収しヘルスケア向けクラウドも提供、InterSystemsは医療機関内外の複数のシステム間のデータ保存・連携機能を提供するベンダーであり、ここは日本でも結構なビジネスを行っている。

(写真2) HIMSS 25の最上位パートナー(Anchor Exhibitor)

① AI

AIは、今回のHIMSSではトップの話題なのだが、AIが実際に自然に製品に埋め込まれるようになり、よく確認しないとその製品でAIが使われているか、どの程度使われているかわからなくなってきている。進んでいる画像処理の分野を除けば、診療関係は事務的作業への生成AIの適用が始まり、トライアルの段階に入っており、電子カルテベンダーとアンビエントコンピューティング(医師と患者の会話のテキスト化から始まった)のベンダーが中心となる。AI Agentの登場とその会話機能によりユーザインタフェースを改善しながら周辺の事務的な機能もとりこみだした。

1)電子カルテ

・Epic (米国の電子カルテトップベンダー)

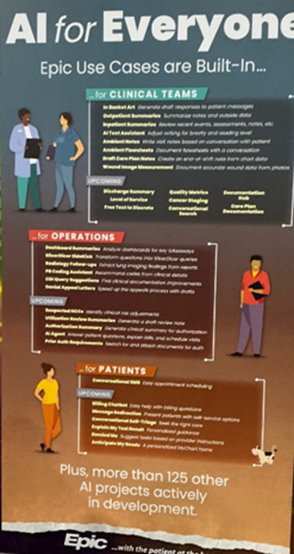

会場内の説明用のボード1枚(下の写真3)に、AIを利用した機能と今後利用する機能を、診療、業務、患者に分野をわけて説明していた。

a. 診療分野

患者からのメッセージへの回答ドラフトの作成(これは昨年もデモで見せ ていた)、患者と医師の会話から診療メモの作成、診療や入院のサマリー作成など。

b. 業務分野

医療事務の効率を上げるための助言(請求コード化、保険請求是正要請、人の書いた文書へのコメントなど)、会話形式での指示(患者からの請求への質問、患者の受診スケジューリングなど)など。

c. 患者分野 スケジューリングを会話的に行う。今後、会話で症状を言って今後の対応の参考意見を聞く、費用についてチャットボットで確認するなど今後整備する。

(写真3) EpicのAI機能 (HIMSS 25展示場の表示)

https://www.epic.com/software/ai/ にも解説あり。

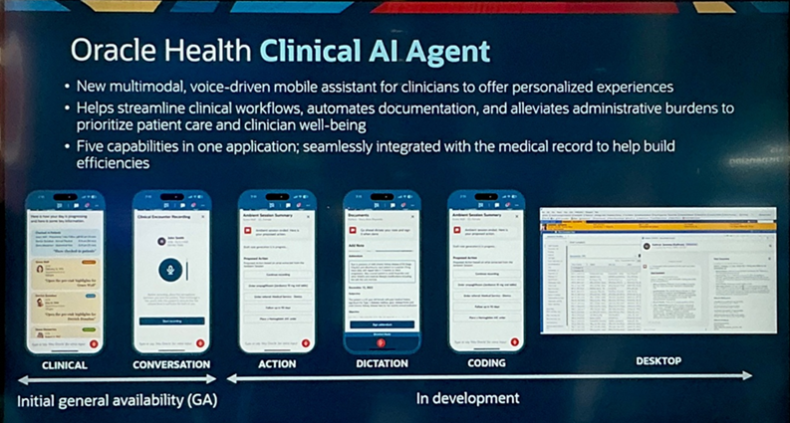

・Oracle Health(旧Cerner、米国電子カルテ2位)

医療従事者(医者、看護師など)向けのスマホに搭載するAI Agentを発表し、機能拡充中。AIの機能は自社技術で、将来的にはOracleが強化中のAI機能やオープンソースも使うことになるだろうとのことだった。

現在リリースしている機能は、医療従事者が自分のスケジュールをみたり、診察の場において患者との会話から電子カルテのドラフトを作成する。

今後リリースする機能として、アクションやオーダ(検査、薬など)の指示、指示などを会話を通して行える、請求コード化から請求のための送信などを挙げていた。

(下の写真4を参照のこと)

(写真4)Oracle Healthの診療AIエージェントのおおまかな機能(HIMSS 25展示場)

2)アンビエントコンピューティング

・マイクロソフト(旧Nuance)

マイクロソフトの展示場の1展示として新発表のDragon Copilotの展示とブース内の部屋(30人程度収容)でDragon Pilotの簡単な製品紹介を行った。

Dragon Copilotは、Nuance時代から引き継がれた患者と医師の対話のテキスト化に加え、今回新たに生成AIによる機能(たとえばテキスト化した内容の編集、要約作成など)を加え、オーダーを起こしたり(電子カルテとも連動できる)、この作業中に医療事項の検索を行えるなどの機能も提供する。(詳細はこのリーフレットに記されている)

・Ambient Computingの専業ベンダー

Suki、Abridgeなどの独立系ベンダーも展示していた。

Sukiは、テキスト化をこえて生成AIを更に活用してその周辺のスケジューリングや請求関係へ機能を伸ばしていくとのことであった。また、Sukiは、Epicの提供するスマホ用のソフトEpic Haiku(患者の情報や診察スケジュールなど)でSukiが動くこと、及び電子カルテのEpic、Oracle Health、Athena Health、MEDTECHとの連携をアピールしていた。

② 相互接続性(Interoperability)

米国では、各カルテベンダーに必要に応じ医療情報開示を行うことは法律で義務づけているが、米国政府はそれらを一元的に管理するというところまでは面倒を見ていない。医療情報をやりとりするシステム(俗にHIE(Health Information Exchange)という)が地域レベルから全国規模のものまで複数提供されている。ちなみに、日本では地域連携ネットワークが存在するが、東京をはじめまだまだ加入医療機関数は多くはない。米国のHIEの現状は、全国規模のものは、連邦政府も関与し退役軍人省傘下の医療機関やリージョナルなHIEが接続するeHealth Exchange、ベンダー主導のもので電子カルテ(EHR)ベンダーのEpicが主導するCarequalityなどがある。例年展示場にあるInteroperabilityのコーナーでは、異なるHIE間をつなぐTAFCAのQHINのデモとして、Epicの救急システムとeClinicalWorksをつなぐ例を見せていた。(TEFCAはHIE間をつなぐルールで、QHINは実際にTEFCAにのっとった実際のネットワーク(HIE))

③ 展示での特別テーマコーナ(AI、Interpoperability以外 )

展示の他の特別テーマコーナでは、サイバーセキュリティ(Cybersecurity)に多くのベンダーが展示に参加していた。米国ではヘルスケア業界もランサムウェアの対象として狙われることが多く、エンドポイント(端末)からクラウドまで含んだセキュリティを提供するCrowdStrike を筆頭に何十社もがセキュリティ対策ソフトを展示していた。

あと、患者をサポートするPatient Engagementのところは、多くの機能が電子カルテに組み込まれつつあるからか、今年はあまり目立った展示はなかった。

- PROFILE

-

柴柳 健一

大手ITベンダーでの海外ビジネス、アライアンス事業の経験を活かし米国最先端ICT技術の動向調査、コンサルを行っている。

- CATEGORY