マルチオミクス解析の発展 その ...-ICT技術調査 デジタルヘルス情報提供-株式会社テックナレッジハウス

BLOG

/ デジタルヘルスの未来

BLOG

/ デジタルヘルスの未来

マルチオミクス解析の発展 その1 – 山梨大学によるマルチオミクスのコホートへの取組 –

前回は、未病やエージング対策へのAI活用の例として、認知症の場合を例にとって軽度認知症診断の判定へマルチモーダルAIを利用したり、プロテオミクスでの発症予測を行うツールの例をご紹介した。

今回と次回は、オミクス解析がマルチオミクス解析へと進化しつつあることを2つの事例から見たい。新たな解析をするとなると多くの場合新たにデータを取り直すことから始めなければならなくなるので、まだまだ医療現場への展開までは時間がかかると思われるが、進展のベースとなるコホート活動が日本でも始まったり、解析のための新たな大規模言語モデル(LLM)が開発されるようになってきた。

今回は、コホートへのマルチオミクス取組につき山梨大学の事例をご紹介したい。

1.オミクス解析の進化

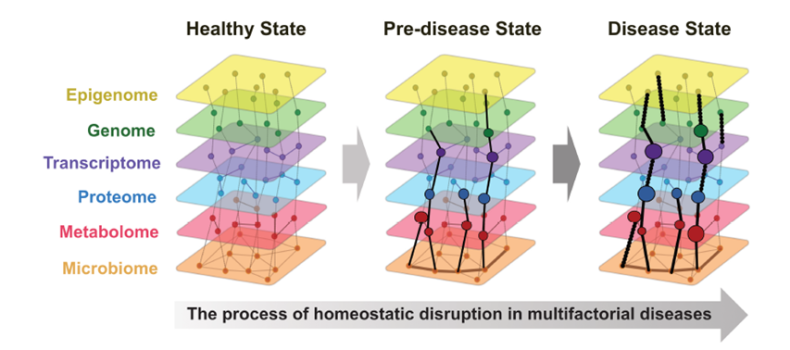

オミクスを構成する各分野の解析は、下の図1のように、エピゲノム(DNA・ヒストン修飾レイヤー)、ゲノム(DNAレイヤー)、トランスクルプトーム(RNAレイヤー)、プロテオーム(タンパク質レイヤー、メタボローム(代謝物レイヤー)、マイクロバイオーム(微生物レイヤー)に層別化される。

(図1)マルチオミックスの構成と疾患発症における変化

出展:The Era of Preemptive Medicine: Developing Medical Digital Twins through Omics, IoT, and AI Integration, Tadao Ooka, JMA Journal November 2024

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11799569

最近では、ゲノム解析のシングルセル化からエピゲノム解析やタンパク質解析からゲノム解析へと拡大し、更にシングルセルでこれらの複数の層別解析を組合わせて使うマルチオミクス解析へと発展してきた。

たとえば、最近は、ゲノム解析だけでなくプロテオミクス解析で、前回ご紹介した様にSomalogicとかOlinkなど少量の血液から11,000種のタンパクを読み説くツールもでてきて、日本ではNECはSomalogicを用いて地方自治体と連携してデータ取得と仮説検証を始めている。

2.山梨大学のマルチオミクス研究

山梨マルチオミックスコホート研究(Yamanashi Multi-omics Cohort: YMoC)は、山梨大学の医学部の大岡忠生准教授が中心になって進めている、コホート研究にプロテオミクスデータの採取も行いマルチオミクスまで行う先進的研究で、健診結果、病院外での日常生活(日々の睡眠、食事、アルコールやタバコの摂取など)やウェアラブルデバイスから収集される情報(活動、睡眠、心拍数など)に加え、オミックス情報(遺伝子とタンパク質などの総合的データ)を蓄積して、個人の身体のデジタルツインを構築し、生活習慣病の発症前個別予防(先制医療という言葉も使われ始めているようだ)を実現するのが目的である。

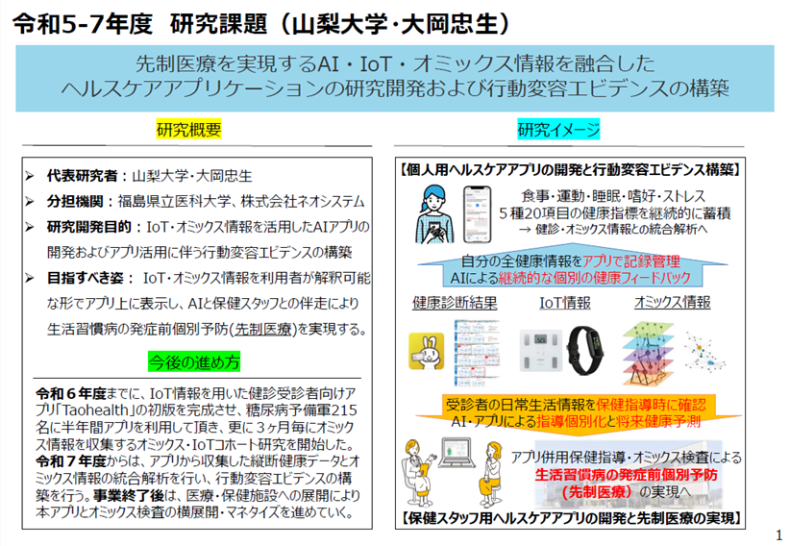

このコホート研究のデータ収集のためのツール開発からデータ採取後の行動変容エビデンスの構築までの研究開発が国のAMEDの医療機器・ヘルスケア事業部の中の1事業としても認定されている。この事業の概要が下の図2だが、既に令和5年度から始まっており、受診者が日々のデータを入力するスマホアプリのTaohealthはすでに2024/9にiOS/Androidのアプリストアで公開済で今のところは受診者が日々のデータを入力するのに利用する。

(図2) AMEDでの山梨マルチオミクスコホート研究概要

出展 https://www.amed.go.jp/content/000135226.pdf

日本での先進的研究のコホートとしては、このブログの2024年2月12日(ヘルスケアデータの大規模収集(コホートやバイオバンク)事例 その2 日本の異色のアプローチ)でとりあげた弘前大学が中心に進めているCOI-NEXTがあるが、ここはオミクスデータの収集は遺伝子に限られている。この山梨大学は、収集するオミックスデータを遺伝子とタンパク質とのマルチオックスデータとするところが日本最先端だ。

この山梨のコホートでは、集合制の検診が2024/10からそれぞれ2型糖尿病の発症リスクを持つ215名の地域住民を対象に3か月ごとに既に3回実施されている。ウェアラブルデバイスはfitbit、日常生活の情報は既に説明したスマホツールのTaohealth、ゲノムはイルミナのツールで分析(遺伝子情報は高ベネフットアプローチでの健康指導を行うための層別化に用いる)、プロテオ-ム解析はOlinkを利用する(対象タンパク質は5,400種以上)。

現在はこの枠組みを、成人の生活習慣病、特に糖尿病に応用しようとしており、取得情報を総合して、代謝経路の機能状態を動的に再現することで、デジタルツインを構築するとのことである。

3.この研究に至った米国での研究

このコホート研究のベースとしては、大岡準教授はハーバード大学留学時に、オミックス情報と疫学・臨床情報を含む米国の出生コホートデータを活用し、急性細気管支炎*の重症化と小児喘息への発展を予測するモデルを開発した。モデルは疾患の予防に寄与するだけでなく、予測因子となるオミックス・ネットワークに対する病態解析により、炎症反応や免疫応答に関連する病態生理メカニズムの推論も可能とし先制医療研究にも貢献した。

*: 急性細気管支炎は乳児期の主要な呼吸器感染症であり、その発症や重症化が小児

喘息などの慢性呼吸器疾患リスクを増大させる。

具体的には以下がゲノムだけでなく、色々なオミクス情報から小児喘息発症を予想する4つの方法の研究であったようだ。

1)プロテオームと臨床情報から

細気管支炎の乳児の血液から取得した1200種のプロテオームと臨床情報から、小児喘息を発症する患者をコンセンサスクラスタリングで3つの層に分け、その制御法も推定した。

2)トランスクリプトーム・メタボローム・マイクロバイオーム

細気管支炎の乳児の鼻咽頭液のトランスクリプトーム・メタボローム・マイクロバイオームを測定し小児喘息が発症しやすい群を同定した。

3)ゲノム・メタボロームから

小児喘息発症につながる制御可能な喘息関連遺伝子から生ずるメタボロームの同定。

4)トランスクリプトーム

細気管支炎の乳児の小児喘息との関係を長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)を鼻咽頭液から測定し、病態ネットワークとして同定。

この山梨大学を中心としたプロジェクトは、3か月ごとにデータを集めている段階だが、アプリの活用も行いながら今後行動変容エビデンス構築まで進める結果が待ち遠しい。

- PROFILE

-

柴柳 健一

大手ITベンダーでの海外ビジネス、アライアンス事業の経験を活かし米国最先端ICT技術の動向調査、コンサルを行っている。

- CATEGORY