藤田医科大学病院のDX取組とA ...-ICT技術調査 デジタルヘルス情報提供-株式会社テックナレッジハウス

BLOG

/ デジタルヘルスの未来

BLOG

/ デジタルヘルスの未来

藤田医科大学病院のDX取組とAI活用 – メディカルジャパン2025での講演から –

開催から時間がたってしまったが、メディカルジャパンというイベント(10/1から10/3に幕張で開催)での藤田医科大学病院のDX取組の紹介があったので、webからの情報も加えまとめたい。ちなみに講演会場での写真撮影は禁止されていた。

このイベント自身は、展示などから見て中小病院や診療所のDXをメインのターゲットとしていたが、講演では複数の大手病院からDXやAI適用の現状の説明があった。米国に比べ遅れているといわれる日本の医療分野のDXも私立の大きな病院から少しずつ広がりつあるようだ。AIは、会話を聞き取ってカルテにドラフトを書いたり、看護師が行う患者サマリーのドラフトを作ったり、知能の補強に使ったりなどの用途で徐々に進み始めている。これらAIの活用での人の工数削減は、各適用作業での7割とか9割とか非常に大きい。

愛媛県のHITO病院の石川理事長は、各病院の個性を活かした地域連携を、人口減少の中でのダウンサイジング、地方の街での働きがいを作りをしながら、働き手不足(特に看護師)を克服し進める、というのが地方では重要だと強調していた。また、別の講演者からは病院の統廃合(M&Aとの言葉も出た)も必要との指摘もあった。確かに、米国の病院は、病院グループが複数の病院を経営する形態が多いのに比べ、日本は1つの病院の単独経営が多い。

それでは、藤田医科大学病院のAIも活用したDXにつき説明する。

講演タイトルは、”藤田医科大学病院が挑むリアル×AI融合型DX”、講演者は、藤田医科大学病院病院長 今泉和良氏だった。

病院の簡単な紹介の後、病院DXとして推進している主要な点につき説明があった。

(1)病院の紹介

・藤田医科大学病院は病床数が1,376床で日本で最大。

中部地区に4病院、東京の羽田に羽田クリニックを擁する)

・高度急性期から回復期、慢性期医療まで幅広く対応する。

・外来患者数 2,549人/日(2024年)、入院患者数 1,365人/日

(2)医療DXで推進していること

主として、病院内のデータ連携のためのデータレイクハウス構築、厚労省の推進している電子カルテ情報共有サービスのモデル事業への参画、医療DXへのAI活用の事例としての退院時サマリーシステムのAIによる自動下書き作成システムの開発と現場での活用の話があった。

体制としては、理事長直下に医療DXの戦略・具体案を立案するデジタル戦略部を設置、実際のDX化の推進はスマートホスピタル推進センターで行う。

更には、データレイクハウス構築と合わせ、2025年8月に順天堂大学とともにHDAC(ヘルスデータアーキテクチャーコンソーシアム)という産官学の医療情報を共有するためのアーキテクチャー構築を行う医療情報に関するコンソーシアムを設立した。藤田医科大学は、このコンソーシアム活動にもつながるべくデータレイクハウスの構築を担うHDAC(ヘルスデータアーキテクチャーセンター)を開設した。

① 病院内のデータ連携のためのデータレイクハウス構築

病院内(中部地区の4病院と東京の羽田クリニック)には電子カルテをを筆頭にあわせて200以上のシステムが動いている。簡単に標準化はできないが、活用のためには相互に接続することが必要となる。電子カルテなどの業務アプリケーションと、これらアプリケーションの様々なデータを活用する、相互連携して情報提供したり医療インサイトを提供したりするサービス群のシステムとの接続を個別に開発するのは非常にコストがかかるので、活用の容易な中間データを格納するデータレイクハウスを設ける。これを藤田医科病院ではFR-Hubと呼ぶ。下図の第2層に相当する。この第2層には、FR-Hubのデータを使ってAI解析をするための各種LLMやアルゴリズムなども用意、開発される。

(出展:大学病院改革プランの取組と進捗状況

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00022.html の資料1)

② 退院時サマリーシステムのAIによる自動下書き作成システムの開発と現場での活用

医療は命にも関わるのでAIの適用には慎重になるのは、先行する欧米でも診療の分野では、会話をききとって文書化したり文書の要約をしたりなどから徐々に活用が進んでいる。藤田医科大学では、まずは、医師の時間外業務の一因となっていた退院サマリー*の作成を効率化するため、下書きを作成を*AIで自動的に行うシステムを運用まで持ち込んだ。

*: 退院サマリー

現在、厚生労働省が推進している電子カルテ情報共有サービスのまず第一段階で進めている

3文書6情報の共有の3文書の内の1つであり、患者の退院時に、引き続き他の医療機関や

福祉施設で治療やケアを受け入れやすくするため、診療情報、治療経過、看護記録などを

まとめた文書。

このシステムは「退院時サマリー作成支援シムテム」と呼ばれ、生成AIが、退院サマリの下書きをAIで自動生成する。2025年2月から6診療科で先行運用を始め、翌3月には精神科など3科を除く入院機能を持つ31診療科(この病院の診療科数は42)で2025年3月から運用を始めた。これに先立ち、2023年10月に呼吸器内科からトライアルをはじめ、2024年11月からは月からは33診療科でトライアルで利用し、システム改善を図ってきた。

システム開発は、クラウド上のシステムやアプリケーションの構築が得意なFIXERという小規模SIベンダーと共同で行い、藤田学園と共同でこの「退院サマリー作成支援システム」開発・保守・外販を行うメディカルAIソリューション社を5月に設立済である。

このシステムの特徴は、藤田医科大学の資料によれば下記の様なもの。

1)電子カルテの診療記録データを基に、LLM(大規模言語モデル)が患者ごとの診療情報を要約し、自然な文章でサマリーを生成

2)【サマリー生成】【取り込み】ボタンをクリックするだけで、数秒で下書きを作成し、電子カルテに転記することが可能です。

3) 生成された文章は医師が適切な内容に調整することができます

4)英語をはじめとする多言語への翻訳も可能

導入効果については、2025年3月に行ったアンケート調査(医師170名、複数回答あり)で、このシステムを使用している医師の92%が「時間短縮、業務改善につながった」、81%が「満足」と答えている。導入後3カ月の累計短縮時間は約1,000時間に及んでいる。(同じ藤田医科大学の資料による)

また、科別には、内科系は医師のカルテへの記述が多く非常に役に立っており、整形外科も大いに役立っているという。ただ、精神科は判断のための元ネタデータもなく今のところは適用は困難と判断している。

因みに、医師がこの退院サマリー作成に要する時間は、通常10分から15分で、このAIシステムを使えば下書きまでがほぼ即座、ということになる。

③ 電子カルテ情報共有サービスのモデル事業への参画、及びその他

このほか、厚労省の推進している電子カルテ情報共有サービスのモデル事業への参画、CISAのゼロトラスト成熟モデルでの評価結果改善やISMS認証取得などのセキュリティ強化対応の話もあった。

また、AIについては、看護サマリーの作成やスマホの音声入力からのカルテ記載についてもトライアルを行いつつある。

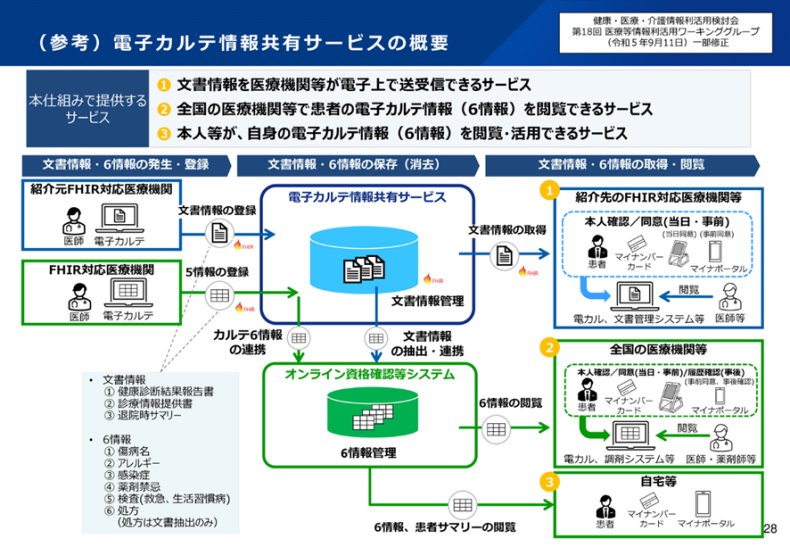

なお、電子カルテ情報共有サービスは、厚労省が推進している医療DXの推進活動の中核となるもので、おおよその機能は下図のようになる。

(出展:本格稼働へ!電子カルテ情報共有サービスの概要とメリットhttps://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/healthcare/iryo-dx-reiwa-ision2030/column/20250328.html )

日本全国で見れば、これらの活動の前提となる電子カルテの導入も十分ではないが、これらの推進は、まずは上図のように、3文書6情報を電子カルテ情報共有サービス、オンライン資格確認等システムへの登録し、活用することを。下図のようなモデル事業で令和7年度中に本番の運用での稼働を目指し進めつつあり、藤田医科大学はこのモデル事業にまず最初に手を挙げて参加している。具体的な進捗の状況は、この投稿最後の参考資料の4.と5.に説明されている。

(出典: 厚労省 第16回健康・医療・介護情報利活用検討会資料

資料1 医療等情報利活用ワーキンググループの検討状況について

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001303778.pdf )

(参考資料)

1.文科省が主催する今後の医学教育の在り方に関する検討会(令和5年度~)(第15回)配布資料 2025年6月24日

「大学病院改革プランの取組と進捗状況」 藤田医科大学 白木良一氏

藤田医科大学病院の医療DXへの取組の紹介もされている。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00022.html

2.藤田医科大学プレスリリース 2025年5月27日

「医師の92%が業務効率化につながったと回答 生成AIを活用した「退院時サマリー作成支援システム」が実用化 ~医療DXへの貢献めざし新事業会社が本格始動~」

https://www.fujita-hu.ac.jp/news/vsfo8q000000286b.html

3.厚労省 第16回健康・医療・介護情報利活用検討会資料 2024年9月12日

資料1 医療等情報利活用ワーキンググループの検討状況について

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001303778.pdf

4.大学病院における電子カルテ情報共有サービス実証の取り組み

─FHIR準拠プラットフォームを活用した地域医療連携の最新動向

湯澤由紀夫(学校法人藤田学園 副理事長) innavi net 2025/7/14

https://www.innervision.co.jp/sp/itvision_online/iryodxsuishin/dx_02

5.藤田医科大学病院の医療DX積極推進 新医療2025年9月号

(医療情報学会春季学術学会シンポジウムから)

https://www.intersystems.com/jp/new-medical-report-2025-jami-spring-luncheon-seminar-fujita-health-university

- PROFILE

-

柴柳 健一

大手ITベンダーでの海外ビジネス、アライアンス事業の経験を活かし米国最先端ICT技術の動向調査、コンサルを行っている。

- CATEGORY