健康寿命延伸へのAIの活用 ...-ICT技術調査 デジタルヘルス情報提供-株式会社テックナレッジハウス

BLOG

/ デジタルヘルスの未来

BLOG

/ デジタルヘルスの未来

健康寿命延伸へのAIの活用 – マルチモーダルAIによる認知症診断やプロテオミクスAIモデルでの疾病発症予測 –

米国ではエージング(老化)の研究が盛んになり、日本でも病気が発症する前にその発症を抑えようという未病という言葉が広まってきた。この中でAIが活用されている、もしくは今後活用されると見込まれる領域を、認知症を例に取り説明したい。

1.健康寿命の延伸をはかる米国のエージング研究と日本の未病対策

先進国は、ウェルビーングの観点からも医療費削減の観点からも健康寿命の延伸を行なおうとしている。

日本の場合は、政府の2024年の骨太の方針である“経済財政運営と改革の基本方針2024” にも基本指針としてうたわれている。)

米国は、 エージング(aging)という研究分野がある。老いることそのものの研究や長生きするためにはどうしたらよいかの下記の様な研究で、健康寿命の延伸でもある。

1)加齢とともに発症する疾患を防いだりその発症の時期を遅らせたり進行を遅らせる

2)老化の進行を遅らせる

2.エージング研究の現状と今後

米国で、エージングに関しては、、5月に米国でスーパーエージャーと称する新刊本がでてニューヨークタイムズのベストセラーに入ったりしている。この本は、クリーブランド・クリニックに長く勤め、教授職にもあった心臓専門医であるエリック・トポル博士の書いた”Superagers; An Evidence-Based Approach to Longevity(スーパーエージャー:エビデンスに立脚した長寿へのアプローチ)”である。スーパーエージャーはざっくりいえば長生きする人だ。

著者のトポル博士がスーパーエージャーに関心を持ち始めた2008年から6年かけて80歳以上の極めて健康な人1,400人の遺伝子を分析して、長生きに共通の遺伝子を割り出そうとした。しかし、あいにく絶対これというような遺伝子は見つからず、長生きの人に共通だったことは、平均的な人と比べほぼ12キロやせており、運動量は多く、教育レベルが高いことだったという。

ところが、高度なライフスタイル改善や最近の医療技術革新やAIの進化で寿命をのばせる手段がいろいろあるということがわかってきており(大きく分類して以下の5つ)、将来人はますます長生きになりそうだというのがこの本の主旨である。ただ、しばらくの間は、生活の改善が長生きのためのベストの策だ、と言っており、その策にも触れている。

1)より広い観点からのライフスタイル改善

自然に触れること、汚染、寂しさなども含めた社会的要素(SDOH)、運動、時間制限食含めたダイエットなどより広い観点からのライフスタイルの改善により健康寿命を延ばす。

2)細胞関係の研究

人の細胞に操作を加えたり、それらを再構成したりということが可能になってきた。

たとえば免疫機能を持つT細胞の抗ガン機能を強化したり、逆に自身への免疫力を弱めたりすることもできる。これらが治療方法革新やこれまでにない創薬につながる。

3)オミクス

我々の身体の細胞や体組織に存在する多層の生物学的情報を総合してオミクスという。遺伝子、RNA、タンパク質、エピゲノム、マイクロバイオームなどの情報である。

ここ数年でこれらの情報の分析研究が急速に進み、以下のようなことから医療の革新が可能になり、医療の個別化の扉が開かれつつある。

・遺伝子(DNA)の解析から主要な疾患の発症リスクと関係する遺伝子や珍しいその変種を見つけ出す。

・血液の血しょうからガンの遺伝子をみつけることでガンの早期診断や治療が可能となる。

・異常なタンパク質やRNAが神経変性疾患の始まりや妊娠高血圧腎症の初期の初期状態を知らせる。

・血しょうに含まれるたんぱく質群は、人の器官の年齢(たとえば肝臓は人の40歳相当など)を示してくれる。

・腸のマイクロバイオームは、脳へ信号を絶え間なく送っており免疫応答を形成する。

4)AI

マルチモーダルなAIが登場し、電子カルテ、検査、画像、オミクス、汚染、社会的事象(SDOH)、最新の医学情報など各種情報を結び付けて個人の医学的な将来予測ができるようになる。

5)薬、ワクチン

病気や免疫システムの解明により様々な新薬が生まれてきた。中でもGLP-1を筆頭にOzenpicやWegoryなど本来のターゲットであった肥満や糖尿病だけでなく心臓発作、脳卒中、心臓病、肝臓や腎臓病に対しても効果がある。更に今後はAIが、新薬候補を最初から実現可能性の高いものに数をぐっと絞り効率よい創薬が可能となる。

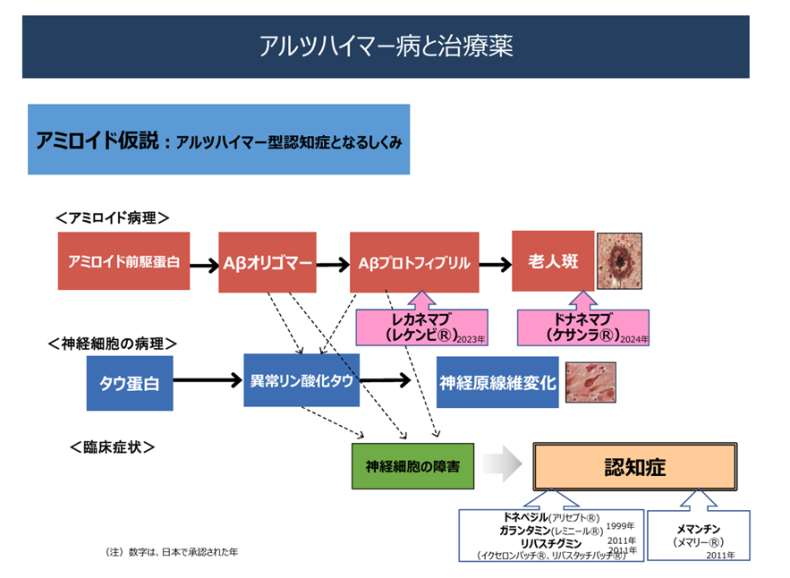

3.軽度認知症の診断の精度向上

認知症、その中で特にアルツハイマー病の解明や薬の研究は、ここ何年かで大きく前進している。特にここ2,3年で、これまで治療薬のなかった軽度な認知症 (MCI) に対する治療薬*が登場した。アルツハイマー病では、脳にアミロイドβやリン酸化タウというタンパク質がたまって病変ができるが、この新薬は、アミロイドβを除去する。この薬には保険が適用されるが、高価であり効果が1年の服用で進行が半年遅くなる程度とのことで大きな効果とまでは認められておらず、この薬を使うための軽度認知症であるとの検査の精度の向上が課題となっている。アミロイド蓄積に反応する検査として非侵襲性であり容易なのは血液バイオマーカだが、現時点では、脳脊髄液やPETといった方法に比較して性能が低いといわれており、複数の検査方法を組合わせて使う方法が医療現場では取られている。

近い将来には、テキスト、登場して間もない画像など様々な情報を扱えるマルチモーダルのAI基盤が機能強化されつつあるので、近い将来に、これらの検査結果や個人の電子カルテなどすべてを勘案した高度な判断がマルチモーダルでできるようになると期待される。

*: 抗Aβ抗体薬のレカネマブ(バイオジェン社、エーザイ社)やドナネマブ(イーライリリー社)は、上記の認知症の病変であるアミロイドβの塊りであるAβプロトフィブリルやアミロイド班(老人班)に結合してアミロイドβを除去する。(下図参照)

(出展)厚生労働省 アルツハイマー病と治療薬 (下のホームページから) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089508_00005.html

以上は主として、2025年4月の日本医学放射線学会総会のシンポジウム “疾患修飾薬時代の認知症診療”での岩田淳氏の“臨床のオーバービュー”での説明によるところが多い、

4.プロテオミクスによる疾病リスクの予測

プロテオミクスの進展で我々の身近になりつつあるのは、人から採取した少量の血液から疾患別の将来の発症リスクの予想である。この発症予想の分野で米国で代表的なものはSomalogicとOlinkが提供している。Somalogicは、私が長くお世話になった会社(NEC)が出資もして協業関係にある。

フォーネスライフは、Somalogicの提供する少量の血液から約11,000種のタンパク質を読み説くプロテオミクスのツールを利用して人のタンパク質を読み説くサービスを提供している。Somaligicはすでに、認知症、循環器系疾患、肺がん、腎臓病などで、コホートなどの大量データをもとに将来の疾病の発症リスクを予測するAIモデル**を構築している。

日本では、フォーネスライフは、タンパク検査を行うサービスを提供しており、1度受けるとそのあっと2回の電話相談が行えるという。現在日本全国で10の自治体で実証実験を行っている。一例は、熊本県の荒尾市での取組で、2023年3年から“フォーネスビジュアス検査”を実施しており、検査結果は本人には生活改善提案を付して返却され、匿名化されたデータは熊本大学が研究で活用し結果を荒尾市の住民サービス向上に反映させる。(研究へのデータ提供についてはオプトアウトも可能)

指導の結果、1年である疾患の発症リスクがハイリスクからローリスクになる例もでてきているとのことだ。

**:認知症の発症リスクを予測するAIモデル

SomalogicはこのAIモデルをDementia SomaSignal Test (dSST) と名付けている。

アルツハイマー病に限らない認知症の発症予測をコホートのARIC研究のデータを使って学習し、特徴量を25の発症に影響するタンパク質に絞ったAIモデルを開発した。

この25種のタンパク質には、アルッツハイマー病の場合に脳内に蓄積されるアミロイドβやタウではなくゆっくりと20年かけてできてくる循環器関係のメカニズムの関係のものが多い。炎症系のサイトカイン(炎症の重要な調節因子で、細胞から分泌される低分子タンパク質の総称)が重要な働きをするというのもわかった。インターロイキン、腫瘍壊死因子(TNF)などがその例である。

以上では、2025年4月の日本医学放射線学会総会のシンポジウムの“未病への挑戦”でのフォーネスライフ(NECのグループ会社のNECソリューションイノベータがSomalogicとの協業推進のため2020年4月に設立)のCTOの和賀巌氏からの説明内容も一部含む。

5.今後の展望

今後、AIが、各個人の医療やライフスタイル関係のきめ細かなマルチモーダルデータに基づいた解析ベースに健康寿命延伸を支援してくれるようになり、ガンを含めた老人の慢性疾患の医療面での進化による健康寿命延伸にもAIは大きな役割を果たしすことになる。時間はかかると思われるが、発症前の段階での個人ごとの健康管理のレベルの大幅向上が見込まれる。

視点を変えて、オミクスの観点からは、AIは、オミクスの各分野の中では勿論、オミクスからマルチオミクスへの進化にも貢献しつつあることをみてきた。この最後を書いているときに丁度、遺伝子シーケンサーのメーカーで世界最大のイルミナがここでとりあげたSomaLogicの買収に合意したというニュースが流れてきた。マルチオミクスも進む。

(参考情報) 本文中で参照したものも含む

1.日本政府の骨太方針 2024

令和6年6月21日、「経済財政運営と改革の基本方針2024 ~賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現~」(骨太方針2024)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/decision0621.html

特に“骨太方針2024 PR資料 政策ファイル“の13ページに健康寿命の延伸につき述べられている。

2. 米国のAgingについての新刊書

”Superagers; An Evidence-Based Approach to Longevity”

エリック・トポル著、Simon & Schuster 出版、2025年5月

https://www.amazon.co.jp/%E6%B4%8B%E6%9B%B8-Eric-Topol/s?rh=n%3A52033011%2Cp_27%3AEric%2BTopol

3.長生きのルール

“科学が教える「長生きのルール」7選 健康寿命で5年以上の差も”

日本経済新聞(電子版)にナショナル ジオグラフィックの記事として掲載。

2025年6月16日

(有料購読していないとみれないかもしれない。また無料で読めても期限があるかもしれない。)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOSG0244A0S5A600C2000000/

トポル博士の2.の著書から長生きのため今できることに絞ってコツを解説。

4.Somalogicの開発した認知症の発症予測モデル

“The Dementia SomaSignal Test (dSST) : A plasma proteomic predictor of 20-year demention risk”

著者は、NIHのMichael Duggan氏ほか多数、NEC関係者も含む。

Alzheimer’s & Dementia, 2025年2月25日発行(Volume 25, Issue 2)

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.14549

- PROFILE

-

柴柳 健一

大手ITベンダーでの海外ビジネス、アライアンス事業の経験を活かし米国最先端ICT技術の動向調査、コンサルを行っている。

- CATEGORY